Por Misha Pinkhasov*

De um modo geral, os defensores da sustentabilidade e da responsabilidade social nutrem desconfiança no que respeita ao posicionamento das empresas na esfera social. E talvez seja devido à falta de activismo social no modelo de CVP que os seus críticos alegam que, na melhor das hipóteses, este pouco mais tem a oferecer do que um “reempacotar” dos já familiares pilares ambientais, sociais e económicos da sustentabilidade ou, na pior, um escamotear do “business as usual”. E se estes críticos estão certos, estão igualmente errados.

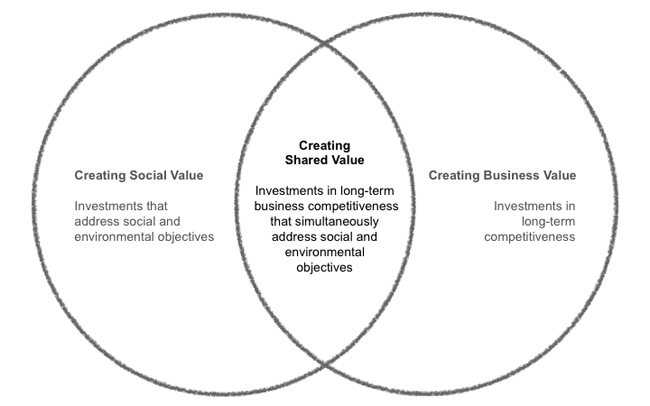

E estão errados porque, antes do aparecimento da CVP, já a sustentabilidade e a responsabilidade social tinham falhado em relacionar-se com o imperativo económico dos negócios. O que se tem tentado fazer é abordar as externalidades negativas das empresas através da redução dos seus impactos ou através de compensações que “fazem o bem” em outras áreas. A CVP é o primeiro modelo que não tenta mitigar os danos, mas e ao invés, eliminá-los, criando externalidades positivas e estabelecendo um relacionamento saudável entre a empresa e a sociedade. Pelo menos, esta deveria ser a sua conclusão lógica. Mas, na realidade, não tem sido bem assim.

Apesar de constituir uma mudança ousada em termos de perspectiva, a CVP fica aquém das expectativas na medida em que permanece tímida na prática. E isso deve-se ao facto de a mesma ser baseada em processos. Se, por um lado, se “agarra” aos aspectos físicos da actividade empresarial, nos quais é possível estabelecer-se o business case, por outro ignora os aspectos metafísicos da empresa enquanto cultura, enquanto um conjunto de valores, enquanto marca e enquanto uma força influente para os seus accionistas, gestores, empregados, clientes e para a vasta comunidade na qual se publicita a si mesma. Ou seja, este modelo é mecânico, enquanto os seus agentes são humanos.

Adicionalmente, se a CVP é bem-sucedida ao reconciliar as instituições empresariais com a sociedade, a verdade é que permanece institucional num mundo que se está a tornar crescentemente individual. O modelo em causa deixa as organizações no nível da implementação de políticas, sem criar o envolvimento pessoal que é necessário para a motivação das bases. E se esta criação de valor melhora a qualidade do trabalho que cada um faz, falha em não converter esse trabalho em convicção ou num sentido de propósito que torne as pessoas apaixonadas e as estimule a seguir em frente. Podemos ver o seu potencial, mas não o conseguimos sentir.

A verdadeira responsabilidade social significa as empresas encararem-se a si mesmas como actores sociopolíticos – ou, por outras palavras, como cidadãs. Mas a verdade é que resistem à ideia de cidadania devido aos riscos associados de se transformarem em actores políticos. Apesar de, e obviamente, a acção política corporativa ter sido sempre norma, quanto mais não seja para proteger os seus interesses e a sua competitividade.

A CVP é o passo seguinte na evolução para uma boa corporate governance – da mera compliance até à cidadania -, e são muitas as empresas que têm já este objectivo no seu horizonte. E é também conduzir a performance corporativa para novos territórios, onde não existe lugar para a reconfirmação do business case. Esta necessidade [de business cases] é o que mantém a aceitação da CVP, pelo menos por agora, limitada às actividades físicas da empresa.

Todavia, a velocidade com que gigantes como a Apple e a Google ascenderam no ranking das marcas mais valiosas do mundo, destronando outras como a Coca-Cola, a McDonald’s, a Disney ou a Marlboro, constitui prova de que a economia está a transformar as nossas vidas, em vez de se limitar a satisfazer os nossos desejos. O elo comum entre estas novas marcas mais valiosas reside no facto de serem lideradas por inovadores que não precisam de esperar pelos business cases, mas que confiam, ao invés, nos grandes poderes da observação e intuição sociais para criar produtos que conferem poder aos indivíduos e alteram as dinâmicas sociais.

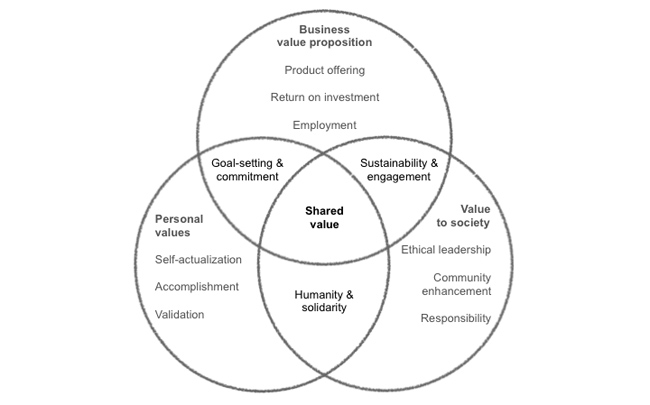

Enquanto o modelo de CVP que conhecemos hoje cria uma molécula única a partir dos átomos empresariais e sociais, também sabemos, pela experiência, que a tensão comercial colectiva entre estes dois átomos tem tendência para os afastar. Para que estes possam voltar a unir-se, precisamos de um terceiro átomo que partilhe propriedades complementares com os anteriores. Este átomo é o indivíduo (Figura 2).

E porquê? Porque as empresas e as comunidades não são mais do que colecções de indivíduos que “andam para a frente e para trás” entre estes dois pólos, sendo partes constituintes de cada um. As tensões aumentam quando, aos mesmos indivíduos, é pedido que regulem o seu comportamento de acordo com diferentes valores e que trabalhem para objectivos distintos quando desempenham os seus papéis de trabalhadores, consumidores e cidadãos. O indivíduo é, portanto, a chave para reconciliar a competitividade das empresas e as pressões sociais.

Esta fragmentação das instituições para os indivíduos é um resultado da revolução tecnológica. Um outro, mais potente, é a transparência, a qual revelou até que ponto a política pública é influenciada pelos e para os interesses corporativos. O que levou ao declínio da confiança nas multinacionais, nos CEOs, nos governos e nos políticos. A empresa é agora obrigada a reconhecer que o mercado é toda uma comunidade, e não apenas um “local” de trocas, e que o bem-estar está a substituir a riqueza como o valor a alcançar.

As empresas já não se podem dar ao luxo de se manterem civicamente neutras na esperança de conseguirem atrair apoiantes de todo o espectro político. Terão de assumir uma posição ideológica sobre o valor do seu trabalho. E estejam ou não preparadas para o fazer, a verdade é que a força das tecnologias da informação, que as empurra para a transparência, significa que terão de harmonizar as suas mensagens para diferentes stakeholders numa única, autêntica e coerente narrativa que alinhe os interesses dos seus accionistas, colaboradores, clientes e vizinhos.

Se por um lado a CVP aponta para o espectro da cidadania corporativa, a verdade é que ainda não chegámos lá, o que explica a nossa insatisfação relativamente a este modelo. Enquanto cidadãs, as empresas terão de assumir o seu posicionamento ideológico e serem sensíveis à opinião pública (expressa pelos hábitos de compra), sendo que o efeito na sua performance irá, eventualmente, provocar um regresso ao serviço das necessidades das pessoas, e não a situação inversa.

*Sobre o autor:

Misha Pinkhasov é co-fundador da consultora em estratégia NAIR-SAFIR, cuja missão é “colocar as pessoas nos negócios” através de práticas que criam valor partilhado entre as empresas, as suas comunidades e os indivíduos que fazem parte de ambas.

É igualmente o co-autor do livro “Real Luxury: How Luxury Brands Can Create Value for the Long Term” (Palgrave Macmillan 2014, www.realluxurybook.com).

Misha Pinkhasov trabalhou, ao longo de 16 anos, em áreas como a comunicação internacional, políticas públicas, mercados financeiros, marketing e media. Foi responsável de comunicação na OCDE ao longo de nove destes 16 anos, e é actualmente consultor de empresas privadas. Possuí um MBA da ESSEC Business School em Paris e um bacharelato em Economia do Consumo da Cornell University, em Nova Iorque. Vive em Lisboa, Portugal.

Co-fundador da consultora em estratégia NAIR-SAFIR, cuja missão é “colocar as pessoas nos negócios” através de práticas que criam valor partilhado entre as empresas, as suas comunidades e os indivíduos que fazem parte de ambas. É igualmente o co-autor do livro “Real Luxury: How Luxury Brands Can Create Value for the Long Term" (Palgrave Macmillan 2014, www.realluxurybook.com)

Comentários estão fechados.