|

Jim O’Neill cunhou o acrónimo BRIC em Novembro de 2001 num artigo para a série de Economia Global da consultora Goldman Sachs, referindo-se a quatro economias: Brasil, Rússia, Índia e China. “Pensei que a economia global nas décadas seguintes seria impelida pelo crescimento destes quatro países populosos e economicamente ambiciosos”, afirma o “pai” do conceito, no seu mais recente livro “The Growth Map – Economic Opportunity in the BRICs and Beyond”, publicado no final de 2011, uma década depois do célebre artigo

O vice-diretor geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), o economista indiano Harsha Vardhana Singh, é um entusiasta: “O conceito foi introduzido na mesma altura que as negociações da Ronda de Desenvolvimento de Doha foram lançadas pela OMC e que a China ingressou na organização. Foi um conceito muito útil de diversas maneiras, inclusive na mudança de percepção a um nível subliminar. Alertou as pessoas para a importância crescente e para a presença de países que não pertenciam à OCDE, e, em geral, assinalou o potencial imenso dos países em desenvolvimento. A percepção dos investidores em relação a estas economias melhorou”. Mesmo do ponto de vista da OMC, este economista doutorado em Oxford salienta que “a construção de uma coligação deste tão diversificado grupo permitiu alcançar os objectivos, inclusive nas negociações na OMC e no trabalho diário”. A principal conclusão que qualquer cidadão do mundo tira é, certamente, idêntica à do economista e consultor brasileiro Ricardo Amorim: “O acrónimo foi muito útil para chamar a atenção para um processo de transformação brutal que está a acontecer na economia mundial, onde países emergentes e, em particular, os BRIC, estão a ganhar cada vez mais importância”. Por seu lado, Constantino Xavier, um investigador português na Universidade Johns Hopkins, em Washington DC, que viveu na Índia, adianta que “o conceito foi de facto útil para o Ocidente debater o ‘ascenso do resto’ depois do fim da Guerra Fria”. A realidade acabaria por surpreender com a subida da China ao segundo lugar antes de 2015 e a ultrapassagem da Itália e do Reino Unido pelo Brasil muito antes de 2025. A China é, desde 2010, o número dois, e o Brasil é, desde 2011, o número seis. O’Neill considera os dois casos as duas mais impressionantes histórias da última década. A Índia e a Rússia estão, ainda, em 9º e 10º lugar, a uma distância de 300 mil milhões a 350 mil milhões de dólares da Itália e do Reino Unido, mas provavelmente não precisarão de chegar a 2015 ou 2020 para ultrapassarem esses dois países europeus. O analista Shubrah Gupta, no The Indian Express, referiu recentemente que “o futuro está a chegar mais cedo do que antecipado”. Entretanto, as quatro economias são responsáveis, desde 2003, por 65% do crescimento anual da economia mundial. O empurrão que deram no comércio mundial pode ser apreciado por estes números impressionantes para o período de 1990 a 2009: as exportações de bens e serviços cresceram 86% na Rússia, 176% no Brasil, 738% na Índia e 1993% na China. Essa dinâmica exportadora vai manter-se, ainda que arrefecida, no período de 2010 a 2016, segundo as previsões: 34,7% na Rússia, 79,6% no Brasil, 171% na Índia e 178% na China. Michael Pettis, um americano que é professor de mercados financeiros na Universidade de Beijing, é mais cáustico ainda: “Como ferramenta de marketing para fundos à procura de mobilizarem capital foi muito útil. Mas não penso que signifique muito mais do que isso. Sou muito céptico sobre o crescimento ‘inexorável’ dos BRIC”. Para Ricardo Amorim, que é também apresentador do Manhattan Connection da Globo News, “os BRIC têm interesses comuns, mas também grandes divergências de interesses, resultantes das suas diferenças económicas e políticas. No campo comercial, por exemplo, é difícil vê-los actuando em conjunto, enquanto a Índia e a China forem grandes importadores de matérias-primas e o Brasil e a Rússia forem grandes exportadores”. O economista brasileiro considera inclusive que, no caso do seu país, “não tem tamanho suficiente para definir tendências globais, mas, apenas, para influenciá-las marginalmente”. O investigador português Constantino Xavier vai mais longe na crítica ao conceito: “É impossível divorciar a sustentabilidade do crescimento económico dos temas políticos e de governação democrática. Isto pode parecer menos aparente hoje em dia quando o Ocidente está mergulhado na recessão e precisamos que os BRIC cresçam o mais rápido possível”. E vaticina: “Mas mais tarde ou mais cedo, haverá desafios importantes contra os modelos autoritários da Rússia e da China e movimentos populares e reclamações democráticas – contra a corrupção e a desigualdade dos rendimentos – na Índia ou no Brasil”.

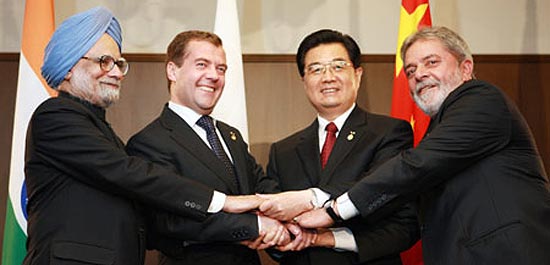

A grande transformação Recorde-se que o conceito de BRIC surgiu no mesmo momento em que muitos analistas pretenderam passar a ideia de que os ataques terroristas de 11 de Setembro nos Estados Unidos haviam sido um ponto de viragem. “O mundo mudou”, dizia-se, então. A que se associou um renascimento inexorável da superpotência “solteira”. Mas, na realidade, o mundo já mudara radicalmente há anos atrás. O episódio terrorista era, apenas, mais um sinal da grande transformação ocorrida em que os principais protagonistas nada têm a ver com redes terroristas ou com estados falhados. Essa grande transformação geoeconómica e geopolítica pode ser observada por três ângulos. Com a água suja do banho, desapareceu o Terceiro Mundo que Alfred Sauvy nos anos 1950 via como “terceiro estado” alternativo a um mundo baseado no equilíbrio do terror e na luta ideológica e de posições entre dois sistemas, o capitalista e o do “socialismo real”. Segundo: o “modelo de sucesso” dos anos 1990, o dos “tigres” (do Pacífico ou da Europa) de alta densidade demográfica e pequenas áreas, deu lugar à pujança das “economias-baleia”, em que a noção de “grandes espaços” como fonte de poder regressa à geoeconomia e à geopolítica, sublinha André Martin, professor de Geografia Política na Universidade de São Paulo. Para Joaquim Ramos Silva, professor do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), em Lisboa, a emergência destas “baleias” influencia muito mais o meio ambiente do que os “pequenos peixes”. O entusiasmo sobre os “tigres” viria a dar lugar a outras histórias económicas ainda mais surpreendentes, as dos BRIC, e particularmente de dois casos: China e Brasil. Para Jim O’Neill são as duas grandes histórias da nossa geração. Terceiro: os BRIC, e inclusive outras economias emergentes de menor dimensão, surgiram como investidores nas economias avançadas. “Desde meados dos anos 1990 que assistimos a uma internacionalização sem precedentes dos fluxos de investimento globais e dos portefólios, bem como ao desenvolvimento de um comércio robusto entre os países do ‘Sul’ e a uma dinâmica de fluxos de investimento entre as economias emergentes e de rendimento médio. Este processo consolidou-se a ponto de que os anteriores receptores líquidos do capital financeiro das economias avançadas se tornaram paradoxalmente em novos investidores essenciais nas economias avançadas”, sublinha Constantin Gurdgiev. Algo surpreendente surgiu. Um estudo do McKinsey Global Institute sobre os mercados financeiros em 2011 constatava: “Ao contrário da percepção popular de que os fluxos de capital para os mercados emergentes são altamente voláteis, o que verificamos é que os fluxos entre países desenvolvidos são muito mais voláteis. Quando ajustados à dimensão média, os fluxos de capital para os países desenvolvidos são 20% mais voláteis do que os fluxos para os mercados emergentes”. Se em 2000, os investimentos no estrangeiro por parte das economias emergentes eram apenas 6% do total, uma década depois já somavam 20%. Um dos elementos centrais desta dinâmica – que representa 61% – é a aquisição de títulos de dívida estrangeiros por parte de bancos centrais dos países emergentes. Crise gera grande oportunidade ou mera moda? A crise traria, no entanto, uma inesperada oportunidade para os BRIC. “A sua afirmação política pode ser datada da reunião que fizeram em Ekaterimburgo, na Rússia, em Junho de 2009″, acrescenta Drysdale. O acrónimo de Jim O’Neill sofreu uma mutação radical: passou a um clube político. A foto de mãos dadas dos presidentes do Brasil, Rússia e China com o primeiro-ministro indiano correu mundo. “Quer no sentido de alcançarem os seus objectivos internos como os mais amplos a nível internacional, os BRIC evoluirão para um clube político ainda mais forte no futuro. Contudo, o conjunto dos associados será certamente flexível, com diferentes permutações que se julguem necessárias”, afirma-nos Harsha Singh. Face à emergência deste clube, as opiniões de alguns economistas ouvidos são de um enorme cepticismo. Michael Pettis arrisca que o clube dos BRIC poderá revelar-se uma moda passageira. “Noutras alturas de fraqueza económica, ouvimos falar com grande excitação de novos agrupamentos políticos internacionais. Nos anos 1970, por exemplo, ouvimos falar do poderio crescente do bloco árabe, depois do Movimento dos Não Alinhados, depois da ressuscitação da América Latina, e por aí adiante. Mas politicamente todos eles tinham poucos interesses em comum, para além do desejo de uma maior presença na cena mundial. E todos murcharam”, conclui. Ashutosh Sheshabalaya, autor de “Made in India” (“Rising Elephant”, na edição inglesa), é da mesma opinião. Por seu lado, Joaquim Ramos Silva, do ISEG, acha que “há diferenças dentro do grupo que realmente contam”, e prossegue: “Cada um deles tem a sua especialização e prosseguiu o seu próprio caminho de integração na economia mundial, por isso chegar a um consenso entre eles não é tarefa fácil. Também parecem relutantes, cada um por si ou em grupo, em assumir responsabilidades do potencial de hegemonia que têm e em desafiar abertamente os incumbentes. Por isso, no futuro próximo, avançarão passo a passo, e provavelmente nem sempre como um grupo”. Também Constantino Xavier torce o nariz à eficácia do grupo: “É pouco provável que se transforme em cooperação efectiva. A China e a Índia são rivais e nenhum dos membros do clube está interessado em se juntar contra o hegemonista incumbente, os EUA”. O grupo acabaria por cooptar mais um membro, a África do Sul, no final de Dezembro de 2010. Foi a vez de o acrónimo mudar para BRICS, adicionando o “S” de South Africa, uma economia que nem sequer está incluída no que Jim O’Neill baptizou como os “Próximos 11″ que misturam economias de crescimento com economias emergentes. “É para mim difícil pensar a África do Sul como um genuíno BRIC ou mesmo como uma economia de crescimento. É metade da dimensão económica de uma Indonésia ou de uma Turquia”, escreve no livro “The Growth Map”. Decididamente, o acrónimo libertou-se definitivamente do “pai”. A cooptação da África do Sul gera, de facto, muitas reflexões. No plano geopolítico, o consultor indiano Ashutosh Sheshabalaya desenha uma tese: “Face às métricas usadas, o clube secundariza a Índia, tornando-a um parceiro júnior face à China. A Índia bateu-se por um outro agrupamento, o IBSA, como contrapeso, agregando a Índia, o Brasil e a África do Sul. Aliás, foi por isso que a China correu a puxar a África do Sul para o clube e se apressou a rebaptizar o grupo de BRICS no final de Dezembro de 2010″. Por seu lado, o professor brasileiro André Martin defende: “Como brasileiro, prefiro afirmar que o Brasil, Índia, África do Sul e Austrália possuem uma condição comum de líderes regionais que se perfilam como as potências emergentes do hemisfério Sul. Entendo por ‘Sul’ não um espaço estritamente geográfico, mas geopolítico referindo-me aos países colonizados e que não são ainda reconhecidos como potências mundiais pela ONU”. A uma tríade desenhada por O’Neill – os “ricos” em declínio (inclusive com uma progressiva periferização do Japão e da Europa); as novas “economias-baleia” de crescimento (os BRIC); e o resto -, o professor de geopolítica prefere um “modelo binário” verdadeiramente fracturado entre “Norte” e “Sul”. Este ano a reunião dos BRICS será em Março na Índia. Historicamente, quatro dos cinco membros dos BRICS são países cujo estreito relacionamento com a globalização iniciada pelos portugueses no século XV é conhecido. Este artigo foi originalmente publicado na versão online do Jornal Expresso. Jorge Nascimento Rodrigues é editor de www.gurusonline.tv, www.janelanaweb.com e geoscopio.tv. É igualmente Editor Executivo da Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão e colaborador do semanário Expresso. |

|||||||||

https://ver.pt/Lists/docLibraryT/Attachments/1365/hp_20120118_DeAcronimoAclubePolitico.jpg

Valores, Ética e Responsabilidade