|

O País, as suas perversões éticas, as suas realidades perturbadoras, o Estado Social que se quer “possibilitador”, as dores da troika, a aprendizagem e também a esperança foram temas de uma longa e enriquecedora conversa com António Bagão Félix. O ex-político partilha um olhar isento, mas intenso, no que respeita ao Portugal que temos e ao que poderemos vir a ter. De leitura obrigatória

Excelência moral, a ética da exactidão e a obrigação do obrigante E considero que, para esta questão da excelência ética, há um esforço que temos todos de fazer, que é o da contextualização. A facilidade com que se fazem juízos de valor e éticos, completamente descontextualizados, gera uma sociedade de “pedra-pomes” do ponto de vista ético e moral. Ou seja, com pouca densidade, com pouco peso específico e cheia de buracos, de espaços ocos, de vazios por onde perpassam e passam muitas das formas de indigência e de vergonha moral. Mas a verdade é que também continuamos a viver rodeados de maus exemplos éticos um pouco por toda a parte. Premeia-se o’ chico-espertismo’ em detrimento do mérito, a justiça pune os mais fracos e deixa à solta os mais poderosos, ficamos a saber que um dos CEO de uma das mais importantes empresas do país ganha “só” 128 vezes mais do que o salário médio dos seus colaboradores e o rol de exemplos poderia continuar. Neste clima de amoralidade, de que forma se resgata a ética perdida? Verdadeiramente, as pessoas escolhem para si a situação boa em relação à má. Ou seja, a pergunta que me fez leva a um excesso de utilitarismo ético, para não dizer egoísmo ou egocentrismo ético, violando a regra fundamental e capital da ética e que conduz inevitavelmente à seguinte questão: será que os fins justificam todos os meios, ou não? E hoje em dia reina a ideia de que todos os meios são justificáveis para se atingir determinado fim, mesmo que esse não seja bom. E, a certa altura, aqueles que cumprem são perdedores. O que tem a ver com uma outra perspectiva que eu gosto de citar, que é a ética da exactidão e que, a meu ver, está em regressão em Portugal (e se calhar no mundo). E em que se reveste essa ética da exactidão?

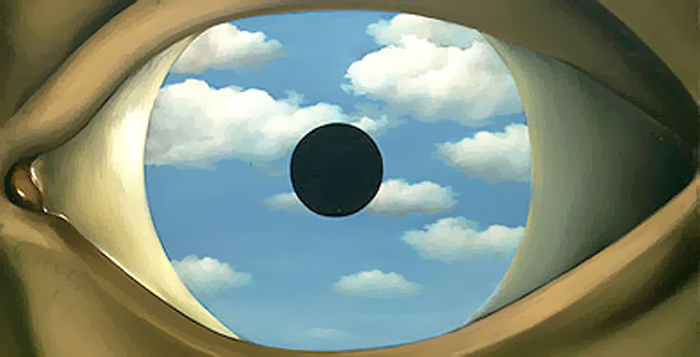

Evidentemente que a ética é, naturalmente e no seu sentido mais kantiano, um objectivo que nunca se alcança. Como objectivo supremo não se alcança, nem numa sociedade nem dentro de nós. Em todo o caso, o que hoje se nota é uma clara dissociação entre a ética da primeira pessoa e a ética da terceira pessoa. Nós somos excelentes na ética da terceira pessoa, ou seja, dizer o que os outros devem fazer. No fundo não é moral, é moralismo. E o problema é a ética na primeira pessoa, isto é, aquilo que nós devemos fazer. É vermo-nos ao espelho, ao espelho ético. Olharmos para o nosso espelho moral ao final do dia e questionar: podemos dormir descansados? Fizemos o que deveríamos fazer? Cumprimos as regras que devíamos cumprir? Gosto muito de citar Kant relativamente à distinção que faz entre o dever activo e o dever passivo, a qual considero ser um dos problemas centrais da sociedade contemporânea. Kant dizia que o dever passivo era aquele que temos de cumprir de acordo com as nossas obrigações: eu tenho de pagar a renda de casa, os impostos, tenho de trabalhar com sentido de responsabilidade, tenho de ser pontual nesta reunião, tenho de parar no sinal vermelho… E depois há o dever activo, ou o dever dos deveres, o verdadeiro dever ético, ou seja, aquele em que não sou obrigado, mas em que me auto-obrigo. É a obrigação do obrigante e não a obrigação do obrigado. E é aí que reside o eixo central da ética. Ou seja, é aquilo a que eu não sou obrigado por nenhuma lei, contrato ou disposição, mas por mim próprio, perante a minha consciência. E quanto mais estivermos fortalecidos nessa ética da primeira pessoa, no dever activo, na obrigação do obrigante, melhor será cada um de nós e melhor será a sociedade. Daí resulta outro aspecto que me parece fundamental: só através deste dever activo é que chegamos à ideia do exemplo. E chegando à ideia da exemplaridade, chegamos à ideia de autoridade, no seu sentido mais lato, desde logo na gestão. A autoridade não é um conceito formal, mas sim um conceito substantivo e substancial. Ou seja, a autoridade resulta do bom exemplo e não da efemeridade dos cargos que cada um de nós possa ocupar ao longo da nossa vida. O que é um ponto muito interessante na política… Sim, mas são as pessoas que fazem os cargos…

Ou seja, o que ele queria dizer era – não desisto do sonho, da utopia no sentido generoso, não desisto da eternidade de não ser eterno, não desisto da inocência dos inocentes, não desisto da fantasia própria da criança que transportamos dentro de nós. E às vezes vejo, no mundo adulto, um sentimento de sobranceria perante esta ideia da criança que está dentro de nós. Essa criança que está dentro de nós funciona como um termóstato ético do qual não podemos abdicar. E foi nesse sentido que interpretei as palavras de Torga. E permita-me citar outra frase de Torga: “A olhar a mentira dos salões, esquecemos a verdade das celas”. Ou seja, as pessoas andam todas num mundo virtual, num mundo que não existe: a olhar a mentira dos salões, na politica, na gestão, no trabalho, na rua, no “teatro”, e esquecemos a verdade das celas, ou seja, esquecemos a verdade que tem de existir dentro de nós. Só podemos falar verdade para fora de nós se ela estiver primeiro dentro de nós. A miscigenação do útil, do fútil e do inútil Ou seja, quando há uma crise, há uma convergência entre o importante e o urgente. Quando não há crise, há uma divergência entre o urgente e o importante. Pensemos na década de 90, que aparentemente foi boa: como as pessoas têm menos necessidade de arbitrar, no dia-a-dia e na vida, não sentem essa necessidade tão forte de terem de optar. O tal dilema. E navegam ao sabor de algo que eu costumo afirmar: a pior crise instala-se nas sociedades quando se mistura aquilo que é útil com o que é inútil e com o que é fútil. Repare na crise do endividamento: muitas famílias endividaram-se por coisas muito úteis, como a habitação, por exemplo, mas também por coisas fúteis e, às vezes, completamente inúteis.

Ora a austeridade, que pode ser uma palavra bonita, está hoje completamente capturada pela noção de sacrifício… ser austero significa que se sabe renunciar perante opções. Eu posso ser austero se resistir a uma compra que se mostrará uma ilusão no dia seguinte. Se eu resistir ao consumo, posso diferir no tempo o seu gasto ou a sua poupança. E estou a ser austero. E de facto essa miscigenação, essa mistura entre o útil, o inútil e o fútil – ou entre o urgente e o importante – em que existe essa divergência nos períodos de euforia, começa a convergir nos períodos de crise. O caso do desemprego ilustra tanto a urgência como a importância. Essa mesma noção serve tanto para as pessoas como para o país. Então o que está a faltar é esse acasalamento? Conhecimento, aptidão e sabedoria e um Estado Social possibilitador Apesar de não pretender entrar em termos técnicos, há situações em que é preciso atentar. Uma coisa é alargar o prazo da intervenção estrangeira aos soluços e outra é alargá-lo previamente. E poderia citar muito mais casos. Há uma excessiva aridez, há um dogma de fé nesta solução. E dogma de fé, eu tenho como católico. Agora dogma de fé na política e na economia, não tenho. Porque a economia depende das pessoas. Sim, e a economia é cada vez mais uma ciência comportamental… É para os empresários, para os trabalhadores, para os chefes de família, para os que estão na rua, para as escolas, para as universidades… E, por falar em universidades, penso que reduzi-las ao knowledge é um desperdício. A universidade, ou o ensino, ou a educação, é a redistribuição de sabedorias. O que eu mais tento redistribuir aos meus alunos é a aprendizagem dos meus erros, das minhas dúvidas… porque no fundo a sabedoria é a aceitação dos limites, é a aceitação das nossas imperfeições. Quando eu ouço alguém dizer que é perfeito, que não erra, que está seguro do modelo que constrói, essa pessoa não está a ser sábia.

Falta então sabedoria aos governantes? Há essa segmentação geracional e este governo parece que está a abusar dessa segmentação. Na maneira como tenta acolher, recolher ou saborear ou não as diferentes visões da mundividência. E isso é um desperdício, é um capital humano que está a ser desperdiçado. Sócrates, o grego, dizia, há 2500 anos, uma coisa interessantíssima: “ser velho é ter todas as respostas do mundo, mas já ninguém lhe fazer as perguntas”. A tão falada “refundação do Estado Social” tem alimentado muita discussão, debates e opiniões. O Professor não defende nem um Estado minimalista nem um outro totalizante, admitindo, ao invés, um Estado mais diferenciado na parte redistributiva, mas não assistencialista… Sim, mas a questão é de que forma, ou que fórmula seria a melhor para explicar aos portugueses que se querem ter um determinado benefício, têm de estar dispostos a pagar mais por ele? E porquê, Professor? Mas então que modelo defende?

E acho interessante discutir-se o Estado Social como se discutíssemos palavras. A questão não é doutrinária, a questão é de aritmética. Para se discutir o Estado Social, tem que se ter sensibilidade e saber a tabuada. Sensibilidade, e ponto um, porque acredito que proteger os mais indefesos é uma conquista civilizacional. Ponto dois, tem de se saber a tabuada, porque a questão demográfica e a questão da riqueza a isso obrigam. Ou seja, hoje, e por uma boa razão vivemos mais tempo. Em 1970, uma pessoa com 65 anos tinha mais 13 anos de esperança de vida. Hoje tem 19. Ou seja, e tendo como base este período de 30 anos, as pessoas recebem, actualmente, mais 80 e tal meses de pensões. Só há uma maneira de resolver este problema: é que se a demografia é adversa, e por uma boa razão (porque vivemos mais tempo), então a verdadeira reforma do Estado Social passa por desenvolver a economia. Ou, por outras palavras, só há redistribuição se houver criação de riqueza. Se a criação de riqueza é decrescente, como se pode resolver o problema da distribuição, se há mais pessoas recebedoras porque vivem mais tempo? É um problema de aritmética. E não podemos mentir aos mais jovens, mas sim dizer-lhes que a monodependência do Estado, o tal Estado exclusivista, acabou: o tudo para todos acabou. A gratuitidade e o tudo para todos são dois mitos. Mas por outro lado, robustecer, solidificar o Estado Social, numa perspectiva mais selectiva, menos totalizante e de modo a que ele próprio seja um factor que potencie o crescimento económico. É muito difícil. Eu poderia apontar-lhe alguns detalhes técnicos, desde as pensões de senioridade – por exemplo, eu acho que as pensões, mais cedo ou mais tarde, vão ter que ter dois escalões: dos 65 aos 75 anos um valor mais baixo e a partir dos 75 um valor mais elevado -, às reformas parciais, entre outros aspectos que podem melhorar o sistema, apesar de não o resolver. Porque dentro de 20 a 30 anos, o sistema tem de ser diferente. Ou seja, manter a base do Estado Social como uma conquista civilizacional importante, mas acompanhada de círculos complementares que distribuam o risco. O problema que não é de gosto, mas de aritmética Depois, o direito à saúde. Mas um direito à saúde em que haja possibilidade de não existir um choque dos sistemas uns nos outros, pois há possibilidade de racionalizar quer os inputs quer os outputs. Dou-lhe o exemplo da minha família (neste caso, só eu e a minha mulher): eu tenho, como cidadão e contribuinte, acesso ao serviço nacional de saúde; tenho, enquanto ex-bancário, acesso ao SAMS; a minha mulher, enquanto funcionária pública, à ADSE e, por último, temos um seguro privado. Ou seja, no fundo eu estou a pagar para quatro sistemas, sendo que a minha escolha do sistema A, B, C ou D às vezes não é racional, por motivos vários. Ou seja, eu não sou obrigado a uma lógica de racionalidade do meu consumo e há que arrumar a casa. E provavelmente previnem-se aqui muitos factores, não só de poupança, mas também de eficácia social. E a última função obrigatória, as pensões?

Parte disto pode ser contrariado com o aumento da produtividade, se as pessoas que trabalham, trabalharem mais per capita. Se assim for, a produção de riqueza compensa, em parte, o efeito adverso da demografia. Eu fiz as contas e em Portugal, numa população de 10 milhões de pessoas, existem cerca de 7 milhões de pessoas que vivem directa ou indirectamente, total ou parcialmente, do Estado. São os funcionários públicos, são os pensionistas da Segurança Social, são os pensionistas da Caixa Geral de Aposentações, são os subsidiados do desemprego, são os subsidiados por doença, são os de rendimento social de inserção. E juntando a estas pessoas meio familiar, para sermos conservadores, são cerca de 7 milhões de pessoas. E, do outro lado, quem é que financia essas pessoas? Dois milhões e meio de contribuintes que são os que pagam impostos. O que se torna uma tarefa impossível e obriga a fazer escolhas. Mas em vez de se fazerem escolhas apressadas, ideológicas, arbitrárias – como por exemplo desmantelar o Estado Social ou torná-lo pura e simplesmente assistencial (com o qual não concordo) -, é preferível estudar, com tempo e sem precipitações, de forma a encontrarmos um consenso mínimo que permita esse tal Estado possibilitador. Mas tendo em conta o Estado Social tal como foi edificado, estamos já a assistir a uma delapidação dos seus principais pilares, seja na redução das pensões, nos subsídios de doença e desemprego, ou nos cortes na Saúde e na Educação. Ou seja, o exercício complexo que se deveria fazer para o reformular, e que exigiria esse consenso político e social que defende, está, mais uma vez, a ser ultrapassado pelas tais questões da urgência ou do imediatismo. Estamos já a levar a machadada na árvore antes de se acordar que galhos se podem cortar, não? Então e os abusos no sistema fiscal? E os que fogem aos impostos? É que, e voltando à questão da sustentabilidade do Estado Social, porque se fala sempre dos velhos, reformados, doentes, etc., e não se fala, em contrapartida, dos estivadores, das PPPs, dos gabinetes de advogados? Eu acho que já disse tudo. Governar para as próximas gerações e não para as próximas eleições Por exemplo, a doença de Alzheimer ou outras de degenerescência neurológica, não significa que hoje existam mais, mas sim que existem mais pessoas que vivem nas alturas em que essas doenças se declaram. E depois, claro que existe a questão da taxa de natalidade, que é a mais baixa do mundo, a seguir à da Bósnia-Herzegovina, e que é uma tragédia. E não me venham dizer que é só pelas condições económicas: são os mais pobres que têm mais filhos, e não os mais ricos, quer ao nível dos países, quer das famílias. E, não querendo fazer juízos de valor, a verdade é que também é uma questão comportamental. Há pessoas que preferem uma carreira a um filho, como há outras que preferem um segundo carro ou a segunda habitação a um segundo filho. Cada um que faça um juízo de valor, apesar de reconhecer que há hoje um obstaculo muito importante para os jovens casais, que não existia no meu tempo e muito menos no tempo dos meus pais, e aí sim, as políticas públicas podem ter alguma influência: há que gerar condições que permitam a melhor partilha de responsabilidades, entre as profissionais e as familiares. Por exemplo, o aumento dos equipamentos sociais para cuidar das crianças e que pode servir como bom exemplo para as políticas de responsabilidade social das empresas: a existência, nas organizações, de creches, infantários, lactários ou a possibilidade de prestações complementares ao nível do estudo. E apesar de este retorno parecer mais imaterial, mais anímico, é importantíssimo. Há pouco estava-me a dizer que se governa apenas para as próximas eleições e não para as próximas gerações e é por isso que nunca se discutem as grandes questões geracionais nos programas dos partidos ou nos programas dos governos: eu falo apenas de duas, a demografia, como uma nota de rodapé que depois desaparece, e a produtividade, no seu sentido mais geral. Nós só podemos ser melhores do que os outros se formos mais produtivos, se trabalharmos mais e melhor. Produtividade no sentido qualitativo e quantitativo. Simplificando: melhor formação, melhor educação, melhor sistema de justiça e melhor capacidade das empresas para responderem com sentido de cidadania empresarial à ambiência familiar das pessoas. Uma coisa que me incomoda muito hoje em dia são as empresas que, mesmo que tenham de despedir pessoas por razões objectivas, o fazem de forma errada. Há muitas em que é o deserto, despedindo por carta, ou por e-mail, não há face a face, não há uma palavra de conforto. E não há crise nenhuma que justifique este comportamento. Pelo contrário. Com um recuo nas transferências sociais, a par da redução dos rendimentos das famílias e do aumento do desemprego, o número de pobres aumentou significativamente… Mas é possível afirmar-se que o Estado está a desresponsabilizar-se do seu papel no combate à pobreza? E um dilema igualmente brutal para quem governa? Afirmou também que não existem remédios técnicos para males éticos e que a mais profunda e urgente reforma na sociedade portuguesa se centra no recuperar de valores imprescindíveis para o desenvolvimento humano. Todavia, só ouvimos falar em crescimento económico. Se esta crise de valores dura já há tempo, com a crise económica não será ainda mais difícil recuperar a ética perdida? E, portanto a resolução desta crise não é apenas econométrica, ou paramétrica ou técnica, mas passa também pela noção de que, no fim dela, nós sejamos diferentes. Não iremos voltar “ao outro tempo” e se voltássemos seria um erro. Ou seja, temos que aprender a parte boa da austeridade, no sentido da capacidade de escolher livremente, mas com critério, as nossas opções de vida: como pessoas, como famílias, como empresas, como Estado, como País. Há uma frase do Michel Jobert, que gosto muito de citar: a esperança é um empréstimo que se pede à felicidade, ou um adiantamento que se pede à felicidade. E, no fundo, nós estamos na fase não apenas do empréstimo da troika, mas também nesse empréstimo, nesse adiantamento à felicidade, que temos de aproveitar. É muito difícil. É! Mas repito, isto só se faz com ética. Não se faz apenas com fórmulas, com modelos, com maus exemplos, com a sensação que os infractores não são penalizados, mas antes, e às vezes, beneficiados. E essa é a verdadeira erosão do sistema ético. Que tem de ser evitado, que tem de se reprimir. |

|||||||||||||||||||||||||||||||

Editora Executiva