|

Joshua Greene lidera o Laboratório de Cognição Moral da Universidade de Harvard e desde o início da sua carreira que se dedica ao estudo das decisões morais. Numa complexa mistura de filosofia, neurociência e psicologia, no livro “Moral Tribes”, Greene defende que as nossas emoções nos transformam em animais sociais, substituindo o “Eu” pelo “Nós”, mas que também nos podem transformar em animais tribais, o que resulta no “Nós” contra “Eles”. Mas, e como questiona, como é possível viver com “eles” quando o que “eles” pretendem nos parece errado?

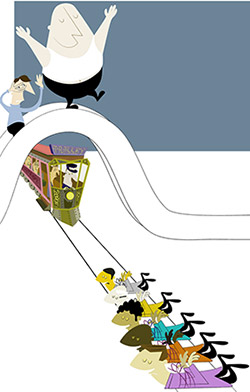

Agora imagine um outro cenário e suponha que pode evitar as cinco mortes não puxando uma alavanca, mas empurrando um homem muito gordo para a linha em causa, na qual o seu corpo volumoso irá travar a velocidade do vagão descontrolado, salvando as cinco pessoas, mas e obviamente, condenando o homem gordo à morte. Empurraria o homem? Se respondeu que sim ao primeiro cenário e não ao segundo (como a maioria das pessoas) – mesmo que o número de mortos seja o mesmo – os resultados sugerem que o motivo que o levou a recusar salvar a vida de cinco pessoas punindo um homem inocente foi ditado pela parte emocional da sua mente – a qual, num scan cerebral registou mais actividade – sendo que as pessoas que optaram pela solução utilitarista – salvar o maior número de pessoas possível – demonstram mais actividade nas partes do cérebro associadas ao pensamento lógico. Este dilema – intitulado, em inglês, “The trolley problem” – consiste numa experiência filosófica há muito conhecida. Em 1999, Joshua Greene, na altura um estudante de Filosofia em Princeton, resolveu pegar na experiência e “misturá-la” com tecnologia – ligando os cérebros das pessoas a scans enquanto estas pensavam no dilema em causa – transformando-a num extraordinário exercício mental dos nossos tempos e dando origem a descobertas impressionantes sobre a forma como os indivíduos encaram as questões do certo e do errado e de como redes diferentes de neurónios respondem de forma distinta dependendo do grau de envolvimento pessoal num qualquer dilema que se lhes apresente. Greene, actualmente director do Moral Cognitive Lab da Universidade de Harvard e há muito um estudioso incansável do tema da moralidade – juntou os tratados morais filosóficos do século XX com estudos variados da área da psicologia e com os avanços da neurociência e publicou, recentemente, um livro excepcional que está a ser considerado, por muitos críticos, como o mapa orientador para aquilo que considera como uma “moralidade” mais baseada na razão ou do tipo utilitarista. Em Moral Tribes: Emotion, Reason, and the Gap Between Us and Them, Greene defende que os nossos cérebros foram concebidos para a vida tribal, para conviver com um grupo seleccionado de pessoas (Nós) e para lutar contra todos os outros (Eles). Todavia, a vida moderna obrigou as diferentes tribos do mundo a partilharem um espaço comum crescentemente exíguo, criando conflitos de interesse e confrontos em torno de sistemas de valores distintos, em conjunto com oportunidades sem precedentes. À medida que o mundo fica mais pequeno para tanta gente – afinal somos já mais de sete mil milhões de humanos – as linhas morais que nos dividem tornam-se mais evidentes e, em simultâneo, mais confusas. E é por isso que lutamos por tudo e por nada, seja por causa dos impostos ou do aquecimento global, o que nos obriga a questionar se será possível, um dia, partilharmos um consenso ou um denominador comum universal. Numa linha semelhante seguida por outros cientistas e autores de renome mundial, como a do psicólogo Dan Ariely, autor do livro Predictabily Irrational, sobre o qual o VER já escreveu ou a do também psicólogo e laureado com o Nobel, Daniel Kahnemann, autor da obra Thinking, Fast and Slow, a qual o VER também já recomendou , a obra de Greene encaixa-se numa nova “tendência” a qual, de acordo com a psicologia comportamental, levanta algumas dúvidas no que respeita ao grau de confiança que o nosso cérebro merece, defendendo até, em certos casos, que a humanidade possui uma inaptidão lógica inerente. Todavia, existe uma diferença significativa entre os livros citados e a obra recentemente lançada por Greene: Ariely e Kahnemann dedicam grande parte da sua pesquisa a questões mundanas – como por exemplo, a (i)racionalidade humana no que respeita ao comportamento económico ou o facto de os nossos cérebros serem “estúpidos” mediante várias formas, simplesmente porque temos uma predisposição para a irracionalidade – ao passo que a “personagem” principal da obra de Greene se chama moralidade. A máquina fotográfica dual mode Na medida em que partes relevantes da mente humana estão a ganhar um enfoque cada vez maior – não só graças à revolução perpetrada pelos scans cerebrais, em conjunto com muitos dos avanços na área da neurociência, mas também devido a testes mais esclarecedores da área da psicologia e de um conhecimento mais abrangente das forças evolucionárias que moldam a natureza humana, a tentação para mergulhar nos mistérios que atormentam a nossa humanidade é cada vez mais intensa. Assim, e para começar, o diagnóstico de Greene é, fundamentalmente, darwiniano: os impulsos e inclinações que moldam o discurso moral constituem legados da selecção natural e estão enraizados nos nossos genes. Especificamente, muitos deles continuam a estar presentes em nós devido ao facto de terem ajudado os nossos antepassados a perceber os benefícios da cooperação. E, como resultado, as pessoas “safam-se” muito bem a viverem em conjunto umas com as outras e a apoiar as regras éticas básicas que mantêm as sociedades “na ordem”. Para os que não acreditam que os impulsos morais básicos são inatos – contradizendo a teoria de que, quando nascemos, somos apenas uma “tábua rasa” – a sugestão vai para a leitura de um outro livro, escrito pelo investigador, Paul Bloom, intitulado Just Babies: The Origins of Good and Evil. Ao longo da sua pesquisa, Bloom demonstra que existe um conjunto de inclinações morais relevantes que são visíveis logo nos primeiros anos de vida. A lista de “dotações” morais naturais inclui “alguma capacidade para distinguir entre acções generosas e cruéis, bem como a empatia e a compaixão – e sofrer devido à dor dos que nos rodeiam em conjunto com o desejo de que essa dor desapareça”, explica Robert Wright, autor do bestseller The Evolution of God, o qual analisa a temática da moralidade num extenso e interessante artigo publicado na revista The Atlantic. Adicionalmente, o trabalho de Bloom documenta igualmente que as crianças demonstram, desde muito cedo “um sentido rudimentar de justiça, um desejo de ver as boas acções recompensadas e as más acções punidas”. Um conceito que é partilhado também por Greene. Para contextualizar a sua tese, o autor recorda alguns filósofos racionalistas, como Platão e Kant, os quais conceberam os denominados julgamentos maduros como um empreendimento racional, ou como forma de se apreciar as razões abstractas que, em si mesmas, forneciam uma direcção e motivação específicas. Contrastando com estes filósofos, existem os outros mais “sentimentais”, como David Hume e Adam Smith, que argumentavam que as emoções constituem a base primordial para o julgamento moral. Greene afirma assim acreditar que tanto as emoções como a razão desempenham papéis principais no julgamento moral e que as suas respectivas influências nunca foram devidamente compreendidas.

E é neste contexto que o autor propõe um “processo dual” para a teoria do julgamento moral, no qual os julgamentos associados com o “certo e o errado” são despoletados por respostas emocionais automáticas, ao passo que os julgamentos utilitaristas (aqueles que têm como objectivo promover “o maior dos bens”), correspondem a processos cognitivos controlados. E são as tensões existentes entre estes dois sistemas cerebrais que o autor tem vindo a investigar, defendendo, contudo, que a moralidade deve ser sempre “aplicada” no seu sentido mais utilitário ou, como prefere, a partir de um “pragmatismo profundo”. Numa analogia mais perceptível, o autor compara o cérebro humano a uma câmara digital “dual mode”, com características automáticas (“retrato”, “paisagem”, etc.), mas que também funciona em “modo manual”. As definições “aponta e dispara” são as nossas emoções, programas automatizados e eficientes, aprimorados pela evolução, pela cultura e pela experiência pessoal. Já o “modo manual” do nosso cérebro consiste na sua capacidade de raciocinar de forma consciente, o que faz com que o nosso pensamento seja flexível. Greene defende assim que as nossas emoções nos transformam em animais sociais, substituindo o “Eu” pelo “Nós”, mas que também nos podem transformar em animais tribais, o que resulta no “Nós” contra “Eles”. Adicionalmente, as nossas emoções tribais obrigam-nos a lutar, por vezes com bombas, outras vezes com palavras e, muitas vezes ainda em confrontos de vida ou de morte. Ou, por outras palavras, ao adicionar a inspiração proveniente da filosofia moral e dos progressos da ciência, o livro de Greene pretende demonstrar quando é seguro confiar nos nossos instintos, quando devemos raciocinar e de que forma o tipo adequado de raciocínio pode contribuir para que possamos avançar enquanto sociedade. E uma das grandes questões patente em Moral Tribes é a seguinte: como é que conseguimos viver com “Eles” quando aquilo que “eles” pretendem nos parece errado? O problema das perspectivais morais diferentes É este o facto – de que diferentes grupos encaram a vida a partir de “perspectivas morais muito diferentes” – que Greene denomina como a “Tragédia da Moralidade do Senso Comum”. O seu livro abre com uma parábola na qual diferentes tribos subscrevem valores diferentes e que, por causa disso, não conseguem viver em conjunto. “E eles lutam não porque são fundamentalmente egoístas, mas sim porque possuem visões incompatíveis do que a moral social deve ser”, explica. Pegando no exemplo da contenda israelo-palestiniana, Greene defende que o seu conflito enraizado consiste no facto de dois grupos considerarem que têm direito ao mesmo pedaço de terra, na medida em que ambos reclamam versões diferentes da história. Ou seja, no centro do argumento de Greene reside a ideia que, muitas vezes, a fonte do conflito humano não está relacionada com sistemas morais diferentes, mas sim com uma espécie de perspectiva “naturalmente” desequilibrada. Quando falamos de grupos de humanos, temos igualmente de reconhecer que estes sofrem de preconceitos ou pressupostos profundamente enraizados – ou seja, a tendência de se sobrestimar as virtudes da “nossa equipa”, exacerbando os seus sofrimentos e fazendo o inverso com os seus rivais. Este preconceito enraizado que caracteriza a nossa espécie teve origem na selecção natural, ideia que gera um consenso quase total entre os psicólogos evolucionistas. Por outro lado, o nosso cérebro foi concebido para esquecer os nossos pecados (ou até para os nunca reconhecer) mas para se lembrar sempre daquilo que consideramos como sofrimento ou “razões de queixa” o que invariavelmente nos leva à ideia que a culpa é dos “outros”.

O sentido da justiça é um legado da selecção natural E quando se combina o julgamento que está naturalmente enviesado com a crença de que os malfeitores merecem sofrer, basta que sejam duas pessoas a convencerem-se que a outra merece castigo, ou dois grupos a fazê-lo, e o resto é história. Os Hutus e os Tutsis, do Ruanda, graças à sua humanidade comum, partilharam a intuição de que os maus deveriam sofrer; ou, como refere Wright, eles simplesmente discordaram – de acordo com a mesma humanidade comum – sobre qual o grupo que era mau. Para Wright, a missão de evangelização de Greene – na medida em que este acredita que a moralidade deve ser compreendida não do ponto de vista individual, mas comunitário e que é possível traçarmos um caminho para chegar a uma espécie de “consenso universal” – não confere uma visão muito elogiosa da natureza humana; as nossas intuições morais mais profundas não são mais do que emoções instintivas que permanecem connosco pela simples razão de terem ajudado os nossos ancestrais a protegerem-se a si mesmos e a disseminarem genes. De regresso ao “trolley problem”, quando as pessoas obedecem aos seus instintos morais e se abstêm de empurrar um homem para a morte, estão apenas a escolher causar cinco mortes pelas quais não podem ser culpadas em detrimento de uma única morte que seria culpa sua. Defendendo uma “meta-moralidade”, Joshua Greene encoraja ao cultivo de uma “espécie de competência meta-cognitiva”, a qual dependerá da “percepção de como a nossa mente funciona” e que nos poderá ajudar a “decidir de forma mais sensata”, presumivelmente não apenas demonstrando a nós mesmos a virtude transcendente do utilitarismo, mas tornando-nos mais conscientes dos preconceitos que, de forma rotineira, afectam a nossa capacidade de julgamento. Na medida em que todo o mundo está repleto de tribos diferentes – religiões, nações, partidos políticos e muitas outras – o caminho seria o de convencer os nossos pares a terem uma perspectiva menos tribal, de serem capazes de se colocar nos sapatos dos outros e de caminharem para um mundo em que os valores tribais distintos e explosivamente divisores fossem amenizados. Sendo tentador, para os que defendem o utilitarismo como a melhor filosofia moral disponível – sendo que Greene prefere apelidá-la de “pragmatismo profundo” -, olhar para as pessoas cujos sistemas de valores são mais emocionalmente enraizados e considerar que estas visões mais primitivas se atravessam à frente do progresso, a verdade é que, tal como Robert Wright afirma, se há uma coisa que a psicologia já nos ensinou é o facto de suspeitarmos, intuitivamente, que são os outros que são o problema e não nós. Ora, se este é um preconceito inato, a moralidade universal defendida por Greene nunca será alcançada. Afinal de contas, ao pertencermos à espécie do “homo sapiens”, falta-nos sempre a sapiência suficiente para aprendermos a viver com valores diferentes dos nossos. Todavia, é sempre reconfortante pensar que, idealmente, esse caminho poderia ser alcançado. |

|||||||||||||||||||

Editora Executiva