POR HELENA OLIVEIRA

O título deste artigo é “roubado” a João Lobo Antunes, neurocirurgião, humanista e, até à sua morte em 2016, presidente da Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) e responsável pelo Conselho de Ética da Fundação Champalimaud. O tributo ao homem que afirmou, na sua Lição de Jubilação na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa em Junho de 2014 “enquanto as mãos me obedecerem e o cérebro souber mandar, vou continuar”, deu o mote ao XX Seminário Nacional do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, este ano dedicado aos novos e complexos desafios do “cérebro e da ética” no primado de mais uma revolução tecnológica e onde a Inteligência Artificial (IA) se assume como estrela principal, entre tantas promessas quanto receios.

Em simultâneo, e na semana em que todos os GPS estão sintonizados para as muitas artérias da Web Summit, e entre as centenas de talks que a mesma acolhe, a inteligência – humana e artificial – está também no centro do debate, obrigando-nos a questionar o que significa ser humano neste tão automatizado século XXI e, mais importante que tudo, que caminhos serão trilhados no futuro, com a ajuda – ou com a ameaça -, de mais uma potente revolução tecnológica que divide as hostes face ao seus potenciais benefícios ou malefícios para a humanidade.

O VER esteve presente na conferência do CNEV, e também na Web Summit, e entre bactérias que apresentam “estratégias de cultura humana como a cooperação e a competição”, como explicou António Damásio, até ao discurso da robot Sophia que afirma que não serão as máquinas a decidir que humanos serão substituídos, mas os próprios presidentes das empresas, passando pela ideia que o maior perigo para a humanidade é mesmo a espécie humana ou que temos de nos questionar se desejamos ser donos da tecnologia ou, ao invés, deixarmos que seja esta a ser a nossa “dona”, muito “alimento para o cérebro” foi produzido ao longo dos últimos dias.

Apesar de ser impossível reproduzir, de forma abrangente, tudo o que esteve em discussão por parte de vários cérebros nacionais e internacionais que por Lisboa passaram, a história deste artigo tem exactamente o “cérebro” ou a “inteligência” como protagonista. E a ideia, avançada por vários oradores em ambas as conferências, de que o futuro continua a estar nas nossas mãos. Saibamos nós estabelecer e perseguir os objectivos adequados para o mesmo.

Do passado da espécie humana ao futuro da humanidade

Ao longo de um dia inteiro, e tendo como palco a Fundação Calouste Gulbenkian, vários foram os oradores que, na conferência do CNEV e de formas distintas, concordaram em pelo menos duas questões: que não é possível dotar os robots com sentimentos – não sendo, por isso, possível que a IA venha a conseguir reproduzir o cérebro humano – e que é urgente debater-se a questão da responsabilidade e da ética inerentes aos progressos da tecnologia no geral, e da IA em particular.

No discurso de abertura feito por Marcelo Rebelo de Sousa e sublinhando, ainda a propósito de João Lobo Antunes, que “se pode ser humanista, sem ser humano” – algo que não definia, de todo, o neurocirurgião que “teve uma vida a servir a Humanidade”, também o Presidente da República alertou para o facto de existir “uma inevitável tensão entre a velocidade científica e tecnológica e o ritmo a que evoluem os valores sociais e culturais. Os fins não justificam os meios. Só nos regimes totalitários”, declarou.

A conferência que juntou diferentes oradores – António e Hannah Damásio – que sobre a relação íntima existente entre biologia e ética explanaram -, o neurocientista português Rui Costa, com uma interessante apresentação sobre o “cérebro na acção”, Berndt Stahl, do europeu Human Brain Project e ainda a investigadora em ciência cognitiva e professora em Harvard, Margaret Boden, que falou essencialmente sobre o futuro da IA e de alguns dos seus desafios éticos mais prementes – presenteou a audiência com um conjunto impressionante de progressos no estudo do que realmente nos faz ser humanos e distintos de qualquer outra espécie – mesmo que não da forma que damos como garantida –, com a inevitabilidade do progresso tecnológico a passos que poderão ser maiores que as nossas pernas e com a urgência de, em conjunto com os governos e a sociedade civil, se debaterem as múltiplas questões éticas e morais que o mesmo encerra.

E, apesar de os contextos serem completamente diferentes, um discurso similar – apesar de mais progressista – pautou também a Web Summit: a relação existente entre humanos e robots dependerá exclusivamente da forma como os primeiros usarão a sua inteligência para criar a sociedade do futuro. “A ideia de que os robots vão destruir a humanidade é apenas o medo que os humanos têm de si próprios”, avançou a robot Sophia, criada pela Hanson Robotics e uma das maiores atracções da Web Summit este ano ou, como também referiu Bryan Johnson, fundador da Kernel, e que acredita que o futuro da humanidade será definido por uma combinação – benéfica – de ambas as inteligências, a humana e a artificial.

Da viagem iniciada há milhões de anos e que culminou na denominada “inteligência criativa” da espécie humana até aos avanços prodigiosos da inteligência artificial, ela mesma originária dessa criatividade do nosso intelecto, o que nos distingue das máquinas, por mais capacidade de processamento que tenham, por mais dotadas de algoritmos e de IA que sejam, são exactamente os sentimentos, os motivadores das culturas humanas e o que impossibilita que as máquinas partilhem a “condição humana” de que somos afortunados contemplados. Tentemos então iniciar este roteiro.

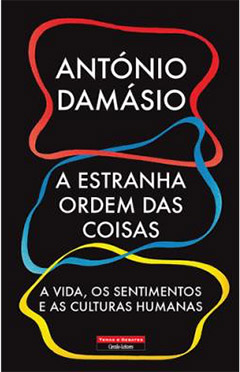

Da “estranha ordem das coisas” à estranha desordem do mundo

“A Estranha Ordem das Coisas” é a mais recente incursão na escrita de António Damásio e foi feita com o inestimável contributo da pesquisa de longos anos realizada pela sua mulher, a cientista Hannah que, entre outras coisas, estuda os complexos meandros do cérebro humano. Mas e em traços muito gerais, o que ambos tentaram explicar na conferência organizada pelo CNEV foi a evolução biológica dos sentimentos e emoções responsáveis por impulsionar a “cultura humana”, mesmo que a sua origem remonte aos organismos unicelulares, “que nem sequer têm núcleo, um sistema nervoso ou uma mente”. Para Damásio, “o que é estranho, mas é a realidade” é o facto destes organismos – ou as simples bactérias – terem estratégias de comportamento em relação a outros seres vivos, que já contêm uma “prefiguração” daquilo que virão a ser também estratégias da cultura humana – e de muitas outras espécies – como a cooperação ou a competição. Daí o título do livro, na medida em que acaba por ser uma espécie de ironia espectacular descobrir que as “coisas” não começaram propriamente connosco e que a “ordem do início dessas capacidades extraordinárias que temos” começaram muito mais cedo – há milhares de milhões de anos -, o que nos remete para “um aspecto de humildade em relação àquilo que somos”.

Ou seja, a vida propriamente dita só consegue “singrar” quando existem certos imperativos que a obrigam a ser vivida de uma certa maneira, sendo que alguns destes imperativos acabam por ser pré-culturais: quando se fala de bactérias que se comportam de um modo social e que podem rejeitar ou unirem-se a outros seus similares no interior do seu próprio grupo, obviamente que não se está a falar da intencionalidade que existe nos humanos. Mas o objectivo presente nestas espécies é mais do que o da pura sobrevivência – “há algo extra, um surplus, um ganho que os organismos muito simples têm, que lhes permite não só procurar e ter essa energia para sobreviver nesse momento, mas também ter uma energia extra que lhes permitirá ‘continuar’ no momento seguinte”. E eis que as coisas começam a ter uma certa ordem perceptível para nós, comuns dos mortais: “a nossa vida não é só a busca de um equilíbrio para o momento presente, mas também ter a energia suficiente para o que é necessário no momento seguinte”, afirma Damásio, “porque a vida não é só o presente, estando sempre projectada para o futuro”. E é também esta capacidade de imaginar o futuro que nos distinguirá sempre das máquinas, por mais algoritmos e inteligência artificial que tenham. Porque os robots não têm nem terão vida e porque a inteligência humana nunca poderá ser equiparada ao poder da computação. Mas não só.

“Não é possível implementar sentimentos ou emoções nos robots”, continua Damásio chegando assim ao âmago dos seus estudos. Pois aquilo que nos aconteceu – a nós, espécie humana – foi uma “conjuntura mágica que nos permitiu ter sentimentos – como a dor, o medo, o desejo, o prazer, o transcender das dificuldades, o cuidar, o consolar ou a capacidade para criar a beleza, os objectivos, os ideais”.

Ou seja, a ideia central é a de que a nossa vida é feita de valências – o bom e o mau, o prazer e o desprazer, a recompensa e o castigo, sendo que essa valência representa o núcleo do afecto e uma das características mais distintivas para sentir a moralidade – o fundamento para as leis e as regulações que fazem parte da cultura humana.

E são os sentimentos, as emoções e o afecto tudo a mesma coisa? De todo. Como explica Damásio, os sentimentos são experiências de emoções e as emoções são movimento – motions: se a bactéria for atacada, também ela foge, ou se move. Ou seja, as emoções constituem uma série de programas motores – por exemplo, sorrir porque algo nos fez bem – que nos permitem descobrir a tristeza, a zanga ou o medo no rosto de uma pessoa e que “transformam” a posição do nosso corpo, das nossas mãos, do nosso rosto, bem como o nosso próprio interior, seja o ritmo cardíaco ou da respiração e vários outros aspectos moleculares que actuam nos nossos sistemas internos. Mas tudo isso é motor, afirma o neurocientista que agora diz ser mais “biólogo”, e está presente na linha da vida (até mesmo nas bactérias que não têm sistema nervoso). “Já os sentimentos aparecem muito mais tarde e só depois de um sistema nervoso completamente organizado e complexo” e com uma função muito clara: “a de conferir uma vantagem, em termos evolutivos e de selecção natural, à nossa espécie, a qual conseguiu ser “seleccionada” para continuar a sua linhagem, e porque os mesmos são úteis e imprescindíveis para que a vida continue.

E é por isso que Damásio acredita que os humanos, e muito pela via dos sentimentos, nunca poderão ser replicados artificialmente. A inteligência artificial – ou algorítmica – consegue, e muito bem, simular capacidades extraordinárias e superiores às que temos, mas os sentimentos são os motivadores de tudo o que construímos culturalmente e são a expressão do estado em que o nosso organismo se encontra. “Se até pode(rá) ser possível fazer com que os robots tenham determinados comportamentos, nunca será possível fazer com que tenham sentimentos”, garante. Os sentimentos são aquilo que “compõem” a nossa experiência mental quando estamos a viver uma vida real e os robots não têm essa, nem outra, vida. Não têm experiências, não têm memórias, não sentem drama ou efusividade. Simplesmente, não sentem. E sem sentimentos, não há margem de escolha.

Mas então o que se anda a passar nos meandros complexos da inteligência artificial? Como é que dois robots – a já falada Sophia e “o espírito” de Einstein – subiram a um palco e deliciaram uma plateia de milhares de pessoas, “conversando” e emitindo “opiniões” sobre nós, humanos, e sobre eles mesmo, robots? Como explicar o “hype” de interfaces neuronais avançados, de mecanismos que visam expandir a inteligência humana, de carros que não precisam de condutor, de replicações do córtex visual humano através da IA? É altura de saltarmos para a Web Summit.

Os robots que (nos) piscam o olho

Palco principal da Web Summit. Sala à pinha. Smartphones em riste. Humanos à espera de robots que falam, que sorriem e que respondem a perguntas.

O chief scientist da Hanson Robotics apresenta Sophia, a robot humanóide inspirada na actriz Audrey Hepburn, relembrando que ambos já tinham partilhado aquele mesmo palco há um ano, e também a “cópia” de Einstein, sob a forma de “espírito” e conservador q.b., do famoso físico alemão.

O tema? “A inteligência artificial vai salvar-nos ou destruir-nos a todos?” A ideia? Uma conversa a dois, com uma ajudinha do humano Ben Goertzel, sobre Ia e humanidade e sobre o lançamento, a 29 de Novembro, de mais uma etapa na evolução da inteligência artificial: uma rede global – a SingularityNET – baseada na tecnologia de blockchain (a que está subjacente à moeda digital bitcoin), descentralizada, democratizada, aberta a todos os que queiram partilhar modelos distintos de inteligência artificial e colocá-los, na (e em) rede. Como explica o próprio Goertzel, o criador deste projecto, o objectivo é duplo: inverter a tendência de polarização da IA em áreas distintas e “juntá-las” para melhor servir as necessidades “globais” e impedir que o seu controlo seja detido por qualquer governo ou empresa tecnológica.

Pelo meio, Sophia apresenta-se como a “robot mais expressiva do mundo”, diz que está quase sempre “feliz” e à baila vem o facto de ser também a primeira robot a quem foi concedida “cidadania” – ironicamente por parte da Arábia Saudita, que tanto tem de palmilhar em termos de direitos humanos, sobretudo para as mulheres de carne e osso.

O robot professor Einstein, por seu turno, faz esse mesmo reparo e afirma que seria mais interessante se a cidadania para robots fosse atribuída por países democráticos e o diálogo entre os dois assenta nos temas habituais que os humanos tanto temem: se os robots nos vão destruir – não, de todo -, se querem roubar os nossos postos de trabalho – sim, sem dúvida, responde Sophia, mas tal vai ser benéfico, na medida em que todos teremos mais tempo para nos dedicar a outras actividades, como “construir belos robots”.

Com umas tiradas mais “inteligentes”. Einstein alerta para o facto de “a humanidade ter de se curar a si própria para garantir que as suas criações permaneçam saudáveis”, considerando que o problema da coexistência entre humanos e robots não tem como base a tecnologia, mas os valores. Mais crente que Damásio, o robot que personifica o criador da teoria da relatividade acredita que as máquinas poderão “integrar os valores humanos”, o que poderá constituir um problema.

Em tom de picardia, entre uma Sophia progressista e optimista e um Einstein conservador e com os pés – neste caso, rodinhas – bem assentes na terra, a conversa foi fluindo, obrigando a assistência a questionar-se até que ponto a mesma era programada ou simplesmente conduzida. O próprio Ben Goertzel assumiu não saber exactamente o que cada um dos robots resolve responder, embora a programação de algumas das respostas seja óbvia. Para o leitor, a conversa entre Sophia e o Professor Einstein não deve ser novidade pois foi transmitida por todos os órgãos de comunicação social que a elegeram como a principal atracção da Web Summit de 2017 [se quiser assistir a este ponto alto da maior conferência de tecnologia da Europa, basta clicar aqui].

Já para a humana que escreve este artigo, e apesar de ter sido a primeira vez em que esteve numa sala com dois robots a conversarem, o “hype” não foi assim tão excitante. Apesar de “humanizados” – a “pele” de Sophia, por exemplo, é muito parecida à dos humanos – e tendo em conta o propósito principal deste artigo , não é possível esquecer que a inteligência artificial – e digna de nota, sem dúvida – que integra esta robot feminina (que é a número 4 de 12 robots iguais a ela) e o Professor Einstein é uma criação humana, que é fruto da inteligência também humana que a programou para processar dados visuais – por exemplo, se o humano pisca o olho, o robot faz o mesmo -, para imitar expressões faciais da nossa espécie e para responder a perguntas de complexidade mínima. Se é um grande avanço tecnológico, sem dúvida, tal como são as demais máquinas “que aprendem”. Se é uma primeira geração de “robots parecidos com os humanos”, também é verdade. Que tal pode ser só o começo de uma revolução realmente marcante para a humanidade, concordamos. Mas nem a engraçada Sophia nem o cauteloso Professor Einstein poderão, pelo menos para já, roubar ou replicar a nossa humanidade.

Superhumanos e a ciência que não é ficção

Ainda mais desafiante e apropriada para o tema que aqui nos une foi uma outra “talk” da Web Summit intitulada “O que significa ser humano”.

Na medida em que o cérebro humano representa também uma nova fronteira para a tecnologia, de que forma os avanços em tecnologias que podem “aumentar” a capacidade desse mesmo cérebro poderão conduzir a uma perda de humanidade? Seremos, algum dia, superhumanos? E se assim for, como resolver mais um gap de igualdade entre os que tiverem a capacidade para adoptar essa superhumanidade e os que não tiverem acesso à mesma? Foi sobre estes temas que decorreu a conversa entre Bryan Johnson, da Kernel – uma empresa que desenvolve tecnologias para o tratamento de doenças neurológicas e cujo objectivo é criar aplicações que “aumentem” o potencial cognitivo – e Simon Evetts, da Blue Abyss, um centro pioneiro de pesquisa marítima e espacial que tem como função principal testar os limites humanos e das máquinas em ambientes adversos.

Simon Evett tem uma visão “damasiana” do que significa ser humano. “Significa ter uma cultura, significa ter consciência que nos permite raciocinar, significa ter a capacidade para escrever” [Damásio fala muito na capacidade criativa que temos para a música, para a pintura, para as artes no geral]. Já Bryan Johnson é, aparentemente, mais prosaico na sua resposta: “ser humano significa ser qualquer coisa que se deseje ser”. E foi por isso que depois ter vendido a Braintree por uma quantia (bem) considerável, Johnson se dedicou a uma nova aventura: a de aumentar as capacidades do cérebro através da tecnologia, explorando os “limites externos” do potencial humano. E questiona: “e se a minha consciência fosse 100 ou 1000 vezes maior?” “E se eu pudesse amar ainda mais profundamente?”, acrescentando ainda que quando olha para o futuro da raça humana, é exactamente na sua expansão cognitiva que vê um maior valor.

Apesar de trabalhar com ferramentas neuronais ou com a estimulação profunda do cérebro, Johnson diz que os interfaces cerebrais que já existem ainda não são suficientes para aumentar a cognição, sendo sua ambição desenvolver “uma toolkit que consiga aumentar e direccionar a evolução cognitiva da espécie humana”. Comparando com os avanços na genómica, o CEO e fundador da Kernel pretende uma revolução similar, mas tendo como base o cérebro: um interface que ajude a olhar para todas as nossas experiências de vida, que nos permita aprender mais depressa, a ter uma melhor memória ou que ajude a uma comunicação eficaz “cérebro para cérebro”.

Johnson afirma também que a nossa imaginação está limitada ao que nos é familiar e acredita que 99,9% do nosso potencial cognitivo está ainda por explorar. Sobre exploração e limites, Evett aposta, por seu turno, na optimização do corpo para responder a ambientes extremos – como o espaço ou a profundidade dos oceanos – e vai ainda mais longe falando na “trans-genética” – ou seja, a possibilidade de retirar determinadas características de uma espécie – por exemplo, a sua capacidade de resistir à radiação – e “implantá-las” na espécie humana.

Johnson acredita que num período de 15 a 20 anos, será possível ter a sua desejada “caixa de ferramentas” para o cérebro e pedir-lhe o que quer que ambicionemos: seja uma memória perfeita, aumentar o ritmo de aprendizagem ou a comunicação directa entre dois cérebros.

Falando do enorme corpo de pesquisa já existente – e também da regulação e problemas éticos à mesma associados – Evett acredita que tal será uma possibilidade, mas não arrisca previsões. E pegando na comunicação cérebro para cérebro, assegura ainda que tal seria extremamente útil nos tais ambientes adversos em que trabalha, seja no fundo do mar ou o espaço.

Mas e ambições à parte, eis-nos perante mais problema com implicações sérias: só nos poderemos transformar em superhumanos se tivermos capacidade para “comprar” essa “inteligência aumentada” o que vai aumentar, ainda mais, o fosso já existente entre a população mundial. Johnson, que é um optimista, acredita que a ferramenta seria democratizada – tal como aconteceu com os smartphones – e que todos poderão ter acesso à mesma, questionando-se ainda se esta ideia é um luxo ou uma necessidade. Mas ao visionar o mundo daqui a umas décadas, acredita que a espécie humana sentirá essa necessidade, apesar de existirem questões de segurança e privacidade que terão de ser salvaguardadas. Ter acesso completo às nossas memórias, pensamentos, sonhos e experiências e os mesmos poderem ser partilhados “livremente” não é cenário que agrade ao neurocientista.

Mas, e tendo em conta que o futuro do trabalho poderá ser, mesmo, automatizado, o que farão os humanos? “Ter uma experiência do que era ser cowboy no século XIX é uma hipótese”, diz, meio sério, meio a brincar. “É um abrir de um conjunto infinito de novas possibilidades ao nosso cérebro, à nossa espécie ou a uma nova ordem das coisas”, com a qual não sabemos se António Damásio concordaria. Evett sumariza a ideia como uma “evolução direccionada e controlada”, ao contrário do que tem sido a evolução da espécie humana desde há milhões de anos. E que ser humano será esse? Se optimizarmos o nosso corpo para funcionar em ambientes hostis como o fundo dos oceanos ou o espaço, continuaremos a ser humanos? Evett acredita que sim, que por muito que nos modifiquemos, seremos sempre humanos. Ou humanos 2.0.

Já Johnson, e confrontado com a mesma questão, declara não perceber onde está o problema: melhorar o que somos, fazermos melhor as coisas que já fazemos, ou seja, por que motivo temos medo de podermos vir a ser “mais” ou de perder aquilo que hoje chamamos da nossa humanidade?”, questiona. E insiste que se perguntarmos a qualquer pessoa o que é que faz, qualquer coisa que ela faça é produto do seu cérebro, da sua ferramenta cognitiva: a inteligência, a imaginação, a criatividade – tudo o que no faz humanos como Damásio defende – é a nossa caixa de ferramentas cognitiva. “E o que parece é que estamos todos a trabalhar naquilo que é ‘externo’ no mundo e não no que é interno em nós, no nosso cérebro”, insiste ainda. Para o neurocientista, essa deverá ser a maior ambição da espécie humana, porque tudo o que temos, tudo o que construímos, vem do nosso cérebro e essa deverá ser “a nossa nova fronteira”.

Quanto a ameaças, Evett não considera que a IA seja um risco, mas antes o que os humanos estão a fazer ao planeta. E Johnson concorda: “os humanos são o maior risco para a própria humanidade”. Uma ideia também defendida pelo professor Einstein: “o que está em causa não é a cooperação entre humanos e robôs, mas os humanos problemáticos”.

Afinal, e tal como António Damásio afirmaria, é também isso que nos define.

Editora Executiva